Mehr Mut zum Übermut: Kreative in Leipzig

Einig sind sich fast alle, ob neu angekommen oder seit Generationen hier verwurzelt: Leipzig ist oft 'ne Nummer zu groß. Auf sympathische Weist. Kann man wohl sagen! Dieses Rathaus zum Beispiel. Wie eine mittelalterliche Burg. Mit einem „Wachturm" der auch in Zeiten von Hochhäusern die Skyline dominiert. Und dann der Bahnhof! Einer der größten Kopfbahnhöfe der Welt (genau der zweitgrößte) mit gefühlten Ausmaßen des New Yorker Grand Central, aber nur vereinzelt auftauchenden Reisenden in der riesigen Halle. Außerdem gibt es einen modernen Flughafen, ausgelegt für eine reisefreudige Metropole. Die Anzahl von Starts und Landungen ist überschaubar. Na und?

Größe kann nicht schaden. Es dauert ein paar Minuten, bis Julius Popp von seinem Atelier in der zweiten Etage runterkommt und am Eingang von Haus 18 der ehemaligen Leipziger Baumwollspinnerei erscheint, um die Besucher einzulassen. Klar, die Spinnerei ist kein wirklicher Geheimtipp – und Julius Popp eigentlich auch nicht. Aber er ist eine Sensation. Genauer: sein Werk. Nein, eigentlich beide... Auf dem Weg ins Atelier kommt er einem Interview-Einstieg lässig zuvor und antwortet ungefragt, ob sich das Kulturzentrum Spinnerei – mit dem Claim „from cotton to culture“ – verändert hat: „Hat es. Zum Guten und zum Schlechten.“ Gut ist, dass die ziemlich maroden Hallen von Investoren ordentlich instand gesetzt wurden. Schlecht ist, dass die Investoren, wie Investoren eben so sind, die Räumlichkeiten möglichst gewinnbringend vermieten. „Als ich hierher kam, hatte ich eine ganze Etage“, erzählt Julius („Wir sagen du, okay?“) auf dem Weg vom Treppenhaus zu seinem Atelier, und man versucht unweigerlich zu ermessen, wie viele Güterzüge hier wohl Platz hätten. „Dann wurde die Halle halbiert, irgendwann hatte ich nur noch die Hälfte von der Hälfte, und schließlich wurde noch mal geteilt.“ Im Atelier angekommen, überwältigt zuerst mal die übrig gebliebene Größe. Unvorstellbar, wie das früher im mehrfach verdoppelten Ausmaß war. „Heute ist unter mir ein Callcenter eingezogen. Ich darf nicht mal mehr fräsen. Zu laut.“

Julius, 45, Charakterkopf (gut sichtbar, da glattrasiert), schlank, austrainiert, gebürtiger Nürnberger, ist Installationskünstler. Eines seiner Werke, sein wohl spektakulärstes, heißt „bit.fall“. Dabei handelt es sich, profan gesagt, um Worte aus Wasser. Worte in riesigen Lettern, die aus unzähligen Tropfen gebildet werden. Julius hat eine Maschine aus zahllosen Düsen entwickelt, die computerberechnet Tropfen fallen lassen, die wiederum von oben beleuchtet Buchstaben und Worte reflektieren. Zauberei. Zauberhaft.

Worte, genauer Informationen und Kommunikation, sind sein Thema. Und deren Flüchtigkeit. Die Worte aus Tropfen bleiben jeweils nur eine knappe Sekunde sichtbar. Julius’ Idee, die Installation hinter einem Trecker herzuziehen und Worte auf die Straße zu spritzen, würde die jeweilige Message, je nach Sonnenintensität, gerade mal ein Viertelstündchen zeigen. Er plant eine Europa-Tour mit dem Trecker, um einende Botschaften zu hinterlassen. Auch seine Maschine, die Tischtennisbälle in Wortformation eine schiefe Ebene herunterrollen lässt, ist auf Kurzfristigkeit angelegt. Die Betrachter dieser Installation sammeln freiwillig die im Raum verstreuten Bälle ein, befüllen die Maschine wieder – um neue Worte zu erleben.

Viele der Projekte sind finanziell riskant für den Künstler. „Ich weiß ja vorher meist nicht, wie aufwendig Werk, Transport und Aufbau werden“, sagt Julius und erzählt von technisch und wirtschaftlich kniffligen Situationen bei der Installation eines „bit.fall“ in Südkorea. „Ist halt nicht so wie bei Neo Rauch.“ Der Großmeister der Neuen Leipziger Schule hat sein Atelier ein Stockwerk höher. „Der braucht eine Leinwand und ein bisschen Farbe. Und wenn das Bild fertig ist, verkauft sein Galerist zu Höchstpreisen.“

Hinter dem riesigen Kunstareal am Ende der Spinnereistraße befindet sich das Firmengelände des Kranherstellers Kirow Ardelt, laut Selbstauskunft die Nummer eins auf dem Weltmarkt für Eisenbahnkräne. Geschäftsführer Ludwig Koehne, ein großer Herr mittleren Alters, hat eine besondere Leidenschaft: die Architektur des großen Brasilianers Oscar Niemeyer. Überzeugungskraft hat Koehne auch. Er machte sich eines Tages, kurz vor dem Tod des hochbetagten Stararchitekten, auf den Weg nach São Paulo, um in dessen Büro einen kühnen Plan zu ergattern: eine weiße Kugel, die auf die Ecke eines Backsteinfabrikgebäudes gesetzt werden sollte. Die neue Kantine des Werks. Jetzt ist sie fast fertig; ein Teil der „Niemeyer Sphere“ soll noch verglast werden. Deutlich zu sehen ist die geodätische Gitterstruktur, ähnlich wie man sie von einem anderen Großmeister der Architektur, Buckminster Fuller, kennt. Nur dass diese ohne Verbindungsgelenke auskommt. Eine Innovation dank eines intelligenten Algorithmus. Das Werk eines Künstlers. Aber das wird hier nicht an die große Glocke gehängt.

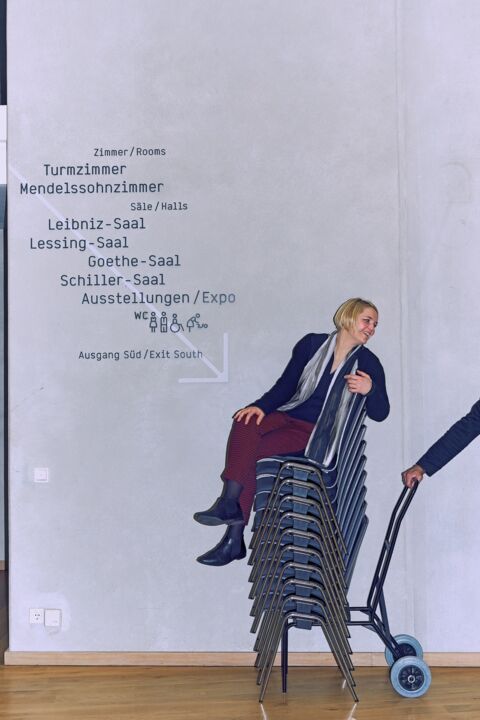

Zu den unverzagten Protagonisten der Kreativszene zählt Katy Müller, Mitgründerin des Büros Gourdin & Müller. Sie ist sogar äußerst wortgewaltig, beruflich gesehen im typografischen Sinne. Zeigt sie doch Besuchern von öffentlichen Einrichtungen, wo es langgeht. Ihre Wegeleitsysteme sind höchst begehrt und mehrfach ausgezeichnet. In Leipzig hat sie unter anderem die Kongresshalle am Zoo mit ihren Schriften ausgestattet. „Wir haben Informationscluster visualisiert“, erklärt sie die etwas unorthodox gesetzten Hinweise, die einen aber trotz lässiger Anordnung instinktiv erfassen lassen, welche Richtung man zum gesuchten Ort einschlagen sollte. Katy, nach Stationen in Leipzig, Berlin, Zürich und Sydney wieder in Leipzig gelandet, scheint hier alles und jeden zu kennen, weshalb sie sich auch als exzellente Tippgeberin für den erweist, der die Stadt und ihre Protagonisten erkunden will.

Zu Letzteren gehören auf jeden Fall zwei Brüder, die maßgeblich daran beteiligt sind, Leipzig in die Zukunft zu führen. Sie haben das Architektur-Büro Schulz und Schulz gegründet. Keine Anspielung auf das Detektiv-Duo aus „Tim und Struppi“; die beiden heißen einfach Ansgar und Benedikt Schulz, zugereist aus dem Ruhrpott, was trotz gut 20-jähriger Anwesenheit in Sachsen noch immer unüberhörbar ist. Für einen Wissenschaftspark haben sie ein Wolkenlabor entworfen, in dem „Wolken gezüchtet werden“. So versucht es der Wissenschaftler Dennis Niedermeier eher ästhetisch interessierten Besuchern zu erklären. Der Zweckbau besteht aus einem flachen Baukörper für Büro- und Forschungsräume, gruppiert um einen monströsen silbernen Zylinder, der gen Himmel zeigt. Niedermeier erzählt von aufwendigen, übereinandergestapelten Versuchsaufbauten (deshalb der hohe Zylinder), in denen Wasser und verschiedene Trägerpartikel wie Ruß, Staub, Bakterien vermischt werden. Nur so entstehen Wolken. Im Folgenden erstaunt er noch mit Größenvergleichen von Wolkentropfen („Stecknadelkopf“) und Regentropfen („Fußball“) sowie dem Energiegehalt einer Sommerwolke, der dem einer kleinen Atombombe entspreche. Ein aufregendes Haus.

Mitten in der Stadt, gegenüber dem (natürlich sehr großzügigen) Rathaus, haben Schulz und Schulz die katholische Kirche St. Trinitatis errichtet, ein unübersehbares religiöses Statement in rotem Backstein und mit geometrischen Formen. Für eine katholische Kirche sehr reduziert verziert. „Die einen feiern sie“, sagt Ansgar, 53, der drei Jahre ältere Schulz, „die anderen arbeiten sich dran ab.“

„Ich gehöre zu Letzteren“, sagt Peter Zimmermann. Der Kommunikationsberater lebt mit seinem Mann David Lau, zwei tschechischen Wolfshunden, zehn Hühnern und demnächst Hunderten von Bienen in einer ehemaligen Ruine direkt am Beginn der Spinnereistraße. Das Haus haben sie mit viel Eigenleistung denkmalschutzgerecht instand gesetzt und mit viel Gefühl und Geschmack ausgestattet. „Dabei wollen wir eigentlich das zweite Haus auf dem Grundstück beziehen“, erklärt Peter. Das kann allerdings nur Mauern vorweisen. Kein Dach, keine Fenster, keine Türen. Trotzdem. Sie haben einen Zweijahresplan.

David, 35, aufgewachsen auf einer Farm in Oregon, ist Bratschist am Gewandhaus, einer der bedeutendsten Kultureinrichtungen der Stadt. Das von Kaufleuten gegründete und ursprünglich finanzierte Konzerthaus ist international höchst angesehen. Einen Schönheitspreis gewinnt der DDR-Bau aus den 50ern allerdings nicht. David hat heute Abend eine Aufführung, weshalb er seine Bratsche fürs Foto nicht der frischen Frühlingsluft aussetzen will. Also nimmt er die Geige seiner Tante, „ein völlig anderes Instrument!“. Was man hier so alles lernt.

Die wahren Stars der Szene aber trifft man direkt hinter der Kongresshalle. Auch sie sind Zugereiste, erst seit 2016 in der Stadt und verantwortlich für einen erhöhten Bedarf an Eukalyptus. Wohl dem Zoo, der solche Prachtexemplare wie die Koalas Oobi-Ooobi und Tinaroo zu bieten hat.