AW Architekt des Jahres 2016: Matteo Thun

Sein Schaffen reicht vom Bürogebäude bis zur Espressotasse und ist dabei auffallend zurückhaltend. Er selbst hält sich meist im Hintergrund. No-Design nennt er das Konzept und ist damit extrem erfolgreich. Für seine der Nachhaltigkeit verpflichteten Bauten wird Matteo Thun geehrt als „A&W-Architekt des Jahres 2016“.

Architekten, so sagt man, hätten ein großes Ego, und das von erfolgreichen Architekten müsste dann wohl riesig sein. Gemessen an solchen Bildern ist Matteo Thun ein Anti-Architekt. Der Südtiroler mit Studio in Mailand tritt so leise auf, dass man sein Kommen kaum bemerkt. Er ist pünktlich, aufmerksam, lobt die Mitarbeiter, und sein Kleidungsstil mit Sakko und Rollkragenpullover ist auch nicht gerade extravagant. Kurz: Matteo Thun ist das Inbild von Bescheidenheit. Das wundert insofern, als er stolz auf seine Erfolge sein könnte. Er ist einer der erfolgreichsten Architekten Europas, einer, dessen Büro zurzeit an 18 Hotelbauten gleichzeitig arbeitet – eine der Spezialdisziplinen des Studios. Thuns Werk reicht von Mikro bis Makro, umfasst ökologische Holzhäuser und Wasserflaschen, Luxushotels und Toiletten, Espressotassen und Büros. Und dann ist da noch dieser Name, der sein Ego weiter aufblähen könnte: Matthäus Antonius Maria Graf von Thun und Hohenstein – gut, dass nicht auch noch Ausrufezeichen in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Doch den Taufnamen eines Adelsgeschlechts aus Bozen legte er irgendwann ab, nicht aus Protest oder um sich von irgendetwas zu distanzieren, sondern aus pragmatischen Gründen: „Wenn man als Italiener seine Steuererklärung macht, muss man unzählige Formulare ausfüllen. Ich war es leid, jedes Mal diesen Namen hinschreiben zu müssen.“

Man ahnt: Wer so agiert, dem muss auch eine persönliche Handschrift in Architektur und Design geradezu zuwider sein – eine einheitliche oder gar wiedererkennbare Linie sucht man in Thuns Schaffen vergebens. „Seit 1998 haben wir uns entschlossen, nicht mehr zu signieren“, sagt er, der Stararchitekt, wohl wissend, was er damit aufgab: „Da scheiden sich die Geister, es gibt einen sehr erfolgreichen Designer in Paris, dessen Handschrift man immer erkennen kann, damit ist er sehr erfolgreich. Aber wir machen das Gegenteil, es ist für alle Platz.“ Zero-Design oder No-Design nennt Thun seine Strategie, und ein Beleg dafür steht vor ihm auf dem Tisch: eine Flasche, die so unauffällig ist, dass man darüber ins Philosophieren geraten könnte, eine Flasche, die so aussieht wie aus dem Kinderbuch, wie der Urtyp aller Flaschen – so wenig Design muss man erst mal hinbekommen. „Design muss neutral sein“, sagt Thun. „Es darf nichts Modisches haben, Freiheit vom Zeitgeist ist die Grundbedingung.“ Überraschend ist dieser Ansatz insofern, als Matteo Thun einst Teil einer sehr lauten, sehr programmatischen und sehr erkennbaren Formation war, nämlich der Gruppe Memphis um Ettore Sottsass. Die Gruppe machte in den 80er-Jahren Furore mit provokativen, bunten und emotionalen Entwürfen. Zu den bekanntesten, ja ikonenhaften Produkten von Memphis gehört eine Menage für Essig, Öl, Salz und Pfeffer, die jahrelang der größte Umsatzbringer für die Firma Alessi war. Design: Ettore Sottsass – gezeichnet aber hatte das Objekt ein junger Mitarbeiter namens Matteo Thun. Doch als aus Memphis’ trotzigen Design-Statements eine Erfolgsgeschichte wurde, schließlich die ewige Wiederholung des Gleichen, distanzierte sich Thun von der Bewegung. Er verließ Sottsass und Memphis, blieb aber im Segment lautstarken Pop-Designs. Als Kreativdirektor der Uhrenmarke Swatch, sagt er, „war ich geblendet, von der Vision, vielen Menschen für 50 D-Mark eine Identität geben zu können“. Doch diese Identität produzierte auch Tonnen von Plastikmüll, und Thun erinnert sich nachdenklich: „Im Nachhinein finde ich es falsch, Kunststoffobjekte zu einem Wegwerf-Gadget zu machen.“ Immerhin verdrei fachte sich der Absatz der Uhren während seiner Zeit bei dem Hersteller, und er lernte auch, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen: „Ein mal habe ich dort ein Jahr lang an einer falschen Strategie gearbeitet, weil ich mich nicht für technische Innovationen interessiert hatte. Diese Erfahrung war ein unvergesslicher Tritt in den Hintern. Das wird mir in meinem Leben ganz bestimmt nie wieder passieren“.

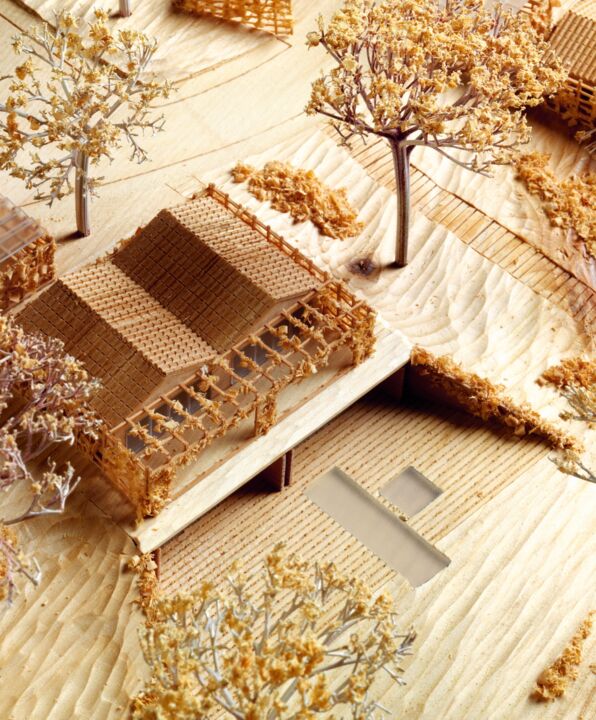

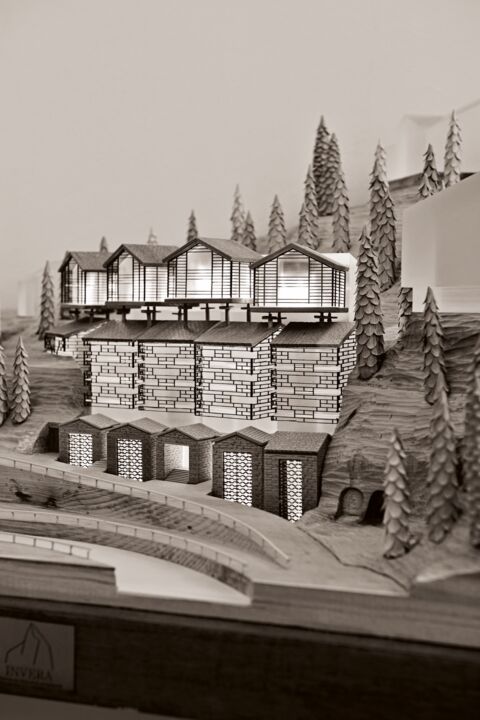

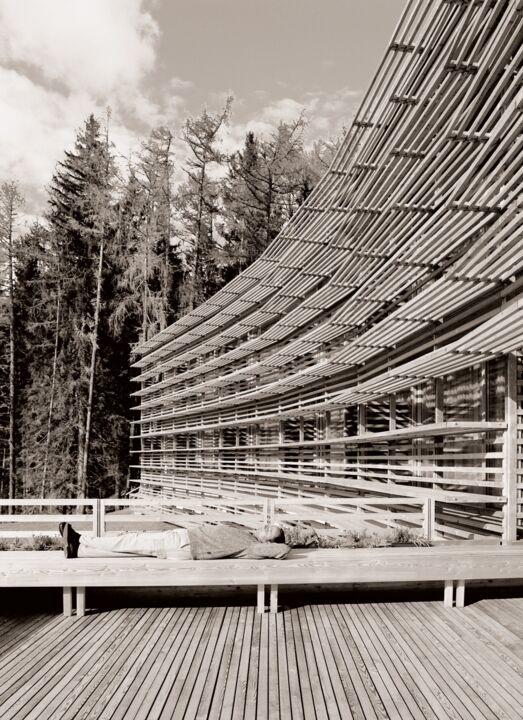

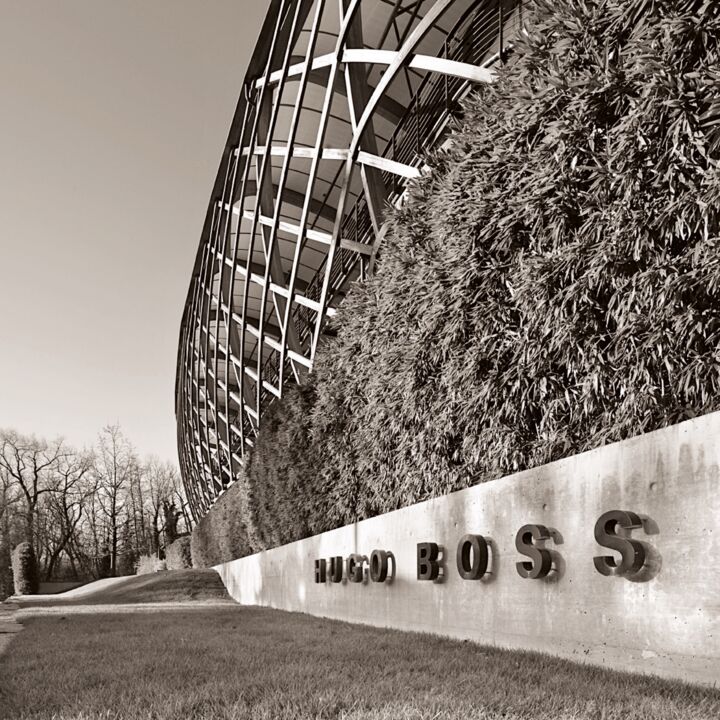

Erst nach Swatch fand Thun zu sich selbst und wurde Vorreiter einer nachhaltigen Architektur. „Eco statt Ego“ nannte er seine Strategie nun. „O Sole Mio“ hieß das Fertighaus, das er 1990 für den Holzbauer Griffner entwickelte, und es war, wie er ausnahmsweise mal mit ein wenig Stolz anmerkt, lange Jahre das meistkopierte Holzhaus Europas. Später folgte das „Vigilius Mountain Resort“, ein Hort der Stille in den Südtiroler Bergen, gebaut und eingerichtet aus lokalen Materialien. Ein Vorbild an Nachhaltigkeit nach dem Prinzip Triple Zero: null CO2-Ausstoß, null Kilometer Materialdistanz, null Abfall.

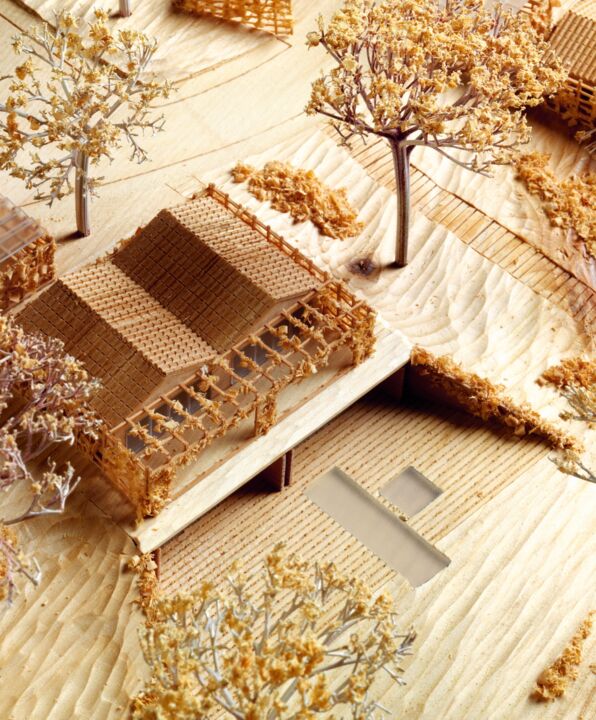

Zu übertriebener Askese hat das ökologische Programm bei Matteo Thun allerdings nicht geführt. Der Emotionalität von Memphis sieht er sich immer noch verpflichtet, doch drückt sie sich bei ihm nicht in lautstarken Statements, sondern in Materialien aus. Aus dem Stegreif kann er Vorträge halten über mehrere Stufen der Holzbearbeitung, die nur dann gut ist, wenn taktile Erotik am Ende steht, die Lust des Auges, die Hand greifen zu lassen. Offenporig soll das Holz sein, zugleich geschützt, anfassbar und somit auf den Menschen und seinen Körper bezogen.

„Wenn ich heute ein Hotel baue, dann soll das in fünfzig oder hundert Jahren immer noch gut aussehen. Wenn du Zeitgeist hineinpumpst, müsstest du alle zehn Jahre renovieren, und das kann sich kein Unternehmen leisten.“ Das aktuelle Projekt, das diese Haltung belegt, ist das Marriott Resort in Venedig. Als ehemaliges Hospital nimmt der Hotelkomplex eine ganze Insel ein, mit Gärten, eigener Anlegestelle und bester Aussicht auf die Serenissima. Es ist Thuns aktuell wichtigstes Hotel nach dem Side Hotel in Hamburg, dem Radisson in Frankfurt am Main, dem Nhow in Mailand. Die gestalterische Bandbreite dieser Häuser reicht von ökologischem Holzbau (Vigilius) über glatte Moderne (Side Hotel) bis zu einer unaufdringlichen Opulenz beim neusten Projekt in Venedig.

Gemeinsam ist ihnen ein Sinn für fast sakrale Proportionen und ein strammes Kostenmanagement für sämtliche Design- und Produktionsprozesse. Damit ist Matteo Thun bei einem Lieblingsthema angekommen: „Die Betreiber und Investoren von Hotels machen präzises Kostenengineering und schreiben für Drei-, Vier- oder Fünf-Sterne-Häuser alle Kosten vor: für den Stuhl, das Nachtkästchen, den Tisch. Und entsprechend dieser Grenzen bist du als Designer entweder drinnen oder draußen.“

Weil Thun aber für seine Projekte trotzdem das Besondere will und dafür auch immer wieder mit italienischen Kleinstbetrieben zusammenarbeitet, hat er nun eine Plattform gegründet, die diese Welten zusammenbringt. „Es beginnt immer damit, dass die Handwerker sagen: Wir sind einmalig, das kann sonst keiner“, sagt Thun, bloß passe die Einmaligkeit selten in den Kostenrahmen. Andererseits brauchen die kleinen Firmen große Aufträge, um überleben zu können. Mit seinen Designern entwickelt Thun für die Handwerker Strategien, die Komplexität ihrer Fertigung zu reduzieren, ohne dabei Einbußen bei der Qualität hinnehmen zu müssen. Zugleich aktualisiert er deren Entwürfe und, fast am wichtigsten, sorgt dafür, dass individuelle Varianten hergestellt werden können. Das Ergebnis sind handwerkliche Halbfertigprodukte, die über die Website „Matteo Thun Atelier“ an Interiordesigner vertrieben werden. Die können die Objekte an die eigenen Projekte anpassen. Matteo Thun hat auf diese Weise wieder einmal einen neuen Beruf gefunden, nach Designer und Architekt ist er nun Design-Manager und Mittler zwischen traditionellem Handwerk und Industrie. Paradeobjekt des neuen „Ateliers“ sind traditionelle Stühle aus der kleinen Stadt Chiavari. „Es gibt keinen Grund, neue Stühle zu entwerfen, wenn man so einen bekommen kann“, sagt Matteo Thun. Der Stuhl ist leicht, stabil und elegant, das Auge kann sich kaum sattsehen. „Das ist anonymes Design“, erklärt Thun dazu, „niemand weiß, wer diesen Stuhl entworfen hat, er wird seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten so hergestellt.“ Das Team von Thun machte das Modell „Chiavarina“ für den Einsatz in Restaurants breiter und legt die Sitzfläche tiefer, dazu werden farbliche Varianten für die Sitzfläche angeboten. Gefertigt werden die Stühle von zwei Brüdern in Chiavari. Ihre Produktionskapazität liegt bei gerade einmal 450 Stück im Jahr. „Nun fürchten sie“, schmunzelt Matteo Thun, „dass sie durch unsere Bestellplattform zu viele Aufträge bekommen.“ Könnte sein: Mit Matteo Thun als Partner braucht man sich über Erfolg nicht zu wundern.

Lesen Sie mehr über Matteo Thun in unserem Architektenlexikon >>