Zwischen Palmen und Palästen: Eine architektonische Reise durch die rosarote Stadt

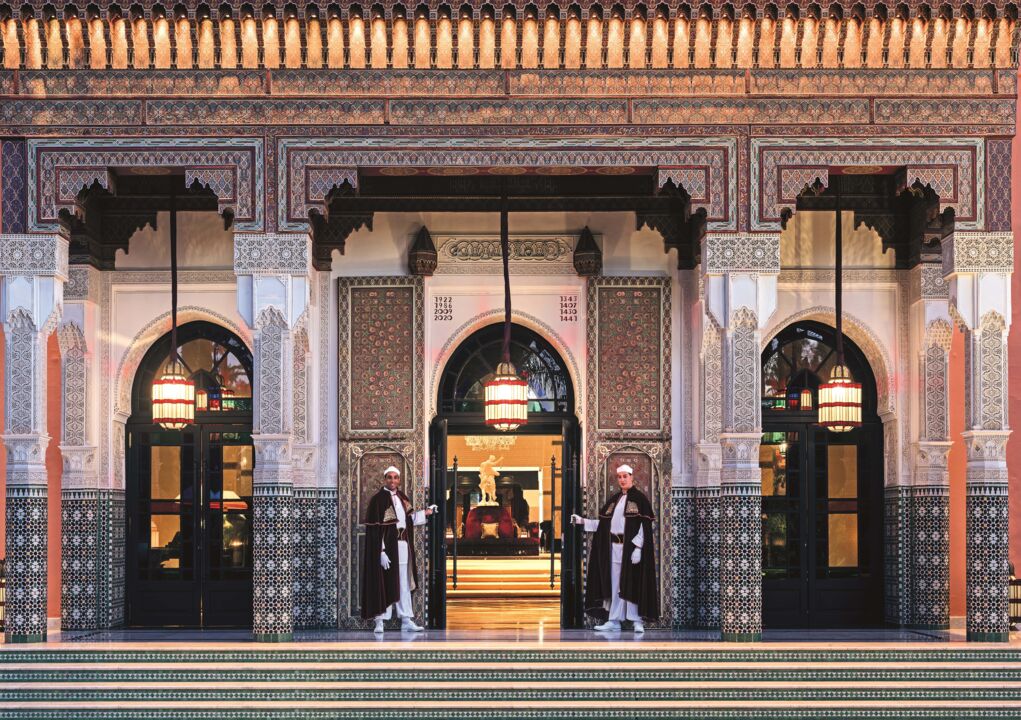

Die breite Straße ist auf beiden Seiten von eingeschossigen Werkstätten und Lagergebäuden flankiert, ein leichter Dunstschleier dämpft das gleißende Licht der Wintersonne. Der erste Eindruck von Marrakesch ist der einer typisch nordafrikanischen Großstadt, übervoll mit Autos, Mofas und Lastern. Ein Bild, das sich radikal ändert, sobald man sich dem historischen Stadtkern, der Medina, nähert. Hohe Palmen ragen in den wolkenlosen Himmel, am Horizont schimmern die schneebedeckten Gipfel des Hohen Atlas hinter der mächtigen roten Stadtmauer der tausendjährigen Wüstenstadt. Durch ein Tor aus Stampflehm geht es zum Djemaa-el-Fna, einem riesigen dreieckigen Platz. Tagsüber bieten hier Schlangenbeschwörer und bunt gekleidete Wasserverkäufer ihre Dienste an, nachts werden gegrilltes Fleisch, Schnecken und andere regio- nale Spezialitäten verkauft. Ein Bild aus Tausendundeiner Nacht, das an Karawansereien und Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert erinnert.

Afrikanische Zeitkapsel

Nur wenige Schritte entfernt besitzt die schwedische Unternehmerin Inga-Lill Ovin einen kleinen Riad, eines der traditionellen marokkanischen Häuser mit einem Innenhof und begehbaren Flachdächern, die für die Medina typische Bebauung. Als sie vor rund 20 Jahren auf ihrer Hochzeitsreise das erste Mal nach Marokko kam, hatte sie nur sehr vage Vorstellungen von Land und Kultur. Dies änderte sich mit ihren ersten Eindrücken von Marrakesch. „Der Geruch, die Gewürzverkäufer, die Menschen, die Handwerkskunst – es war, als wäre ich hundert Jahre in die Vergangenheit gereist“, erzählt sie. „Vom ersten Moment an war ich dieser Stadt verfallen. Ich liebe den Blick von den Cafés auf den Dachterrassen über die lebendigen Plätze und Gassen.“ Drei Jahre nach ihrer ersten Reise gründete Inga-Lill Ovin mit ihrem Mann Per Anders Marrakech Design, brachte skandinavische DesignerInnen und marokkanische Handwerksbetriebe zusammen und spezialisierte sich letztendlich auf Zementfliesen, die mit einer 150 Jahren alten Technik her- gestellt werden.

Sie sagt: „Leuchtende Farben und ausgetüftelte Muster bestimmen hier Handwerk und Architektur. So etwas gibt es im schwedi- schen Design nicht.“ Vor allem aber mag sie die Menschen: „Alle sind warmherzig und gastfreundlich. Bevor wir anfangen, über Geschäfte zu reden, wollen sie wissen, wie es meiner Familie geht.“ Was sie besonders anzieht, ist das kosmopolitische Flair der Medina, das in einem harmonischen Kontrast zu den historischen Gassen, den rot ge- tünchten Wänden, den mit bunten Wandfliesen geschmückten Innenhöfen und den labyrinthartigen Durchgängen der überdachten Märkte steht. In diesen Souks werden die traditionellen Handwerksprodukte verkauft, jeder Markt ist einem Gewerk gewidmet: Schmiede, Färber, Töpfer, Schuster, Teppichverkäufer oder auch Altwarenhändler.

Schmelztiegel der Kulturen

Der Mix und die Überlagerungen verschiedener Kulturen haben in Marrakesch eine tausend-jährige Geschichte. Anfangs von Berbern als Zentrum für den Trans- Sahara-Handel gegründet, geriet die Stadt nach knapp hundert Jahren unter arabischen Einfluss. Die von den Berbern gebauten Wälle, Paläste und Bewässerungssysteme blieben, die Araber bauten weiter, inspiriert von der andalusischen Architektur. Unter der Regentschaft der Saadier gründeten im 16. Jahrhundert auch die aus Südeuropa vertriebenen Juden einen eigenen Stadtteil, wo sich bis heute der Gewürzmarkt befindet. Der Handelsweg ins Herz des afrikanischen Kontinents und die Nähe zum Atlantik waren auch für Spanien und Portugal interessant, aber keine dieser Mächte konnte sich lange halten – sie hinterließen jedoch Spuren, die dem Bestehenden hinzugefügt wurden.

Letztendlich war es der ausgeklügelte Bebauungsplan der französischen Kolonialregierung, der den vollständigen Erhalt der Altstadt Marrakeschs bedingte und die Bauten, Materialien und Farben vor Modernisierung und Abriss schützte. Die in den 1910er-Jahren geschaffene Regel, dass Häuser in der Medina nicht höher als eine Palme und Neubauten in der Ville Nouvelle nicht höher als die 77 Meter des Minaretts der Koutoubia-Moschee sein dürfen, gilt bis heute. Für Inga-Lill Ovin ist die Verbindung von Tradition und Moderne sowie von authentischem Handwerk und modernem Design ein kulturelles Highlight. Und sie rät: „Wer nach Marrakesch fährt, sollte sich unbedingt einen Be- such in einem Hamam gönnen. Das ist ein unvergleichliches Erlebnis.“